鉛筆画の画材

■鉛筆

STAEDTLER Mars Lumograph

ステッドラー・マルス・ルモグラフはH系・B系全種類使用しています。8H~4Hは明るい部分を描くのであまり尖らせず、HB前後は尖らせて使うことが多いです。B系はザラザラした質感を出すために、あまり尖らせません。尖らせてもすぐ丸くなってしまいます。同じ硬さの鉛筆でも、尖った物と尖っていない物、平らに削った物、紙やすりにすって針のように尖らせた物を用意し、異なる質感を表現します。●24硬度

STAEDTLER Mars Lumograph black

ステッドラーが最近発売した、黒さを特徴とするカーボン鉛筆。油成分が多くマットな仕上がりになるため、光を反射しません。描き心地が青のステッドラーと全く違うため、建物内部の真っ黒い部分などに使っています。●6硬度(8B、7B、6B、4B、2B、HB)

STAEDTLER Mars Lumograph jumbo

これもステッドラーの新しいシリーズで、芯と軸の太さが2倍ほど(芯径は約5.3mm)大きくなっています。芯を尖らせず平らに切り、面で描きます。●5硬度(8B、6B、4B、2B、HB)

三菱鉛筆ハイユニ

背景の黒塗りは三菱鉛筆ハイユニのHBです。描き心地がステッドラーよりなめらかなため、きれいに描きたい部分はハイユニを使います。ザラザラした面の白い塗り残しをつぶすために、10Hも使います。

■消しゴム

普通の消しゴム(Tombow MONO)と練り消しゴムを使います。鉛筆の線を消すのが消しゴム、鉛筆の線を薄くするのが練り消しゴムです。「岳」の抜きサインは、黒塗りを完成させてから、トレーシングペーパーで作った抜き型紙を載せて練り消しゴムを押し当てて色を抜きます。また、濃く描いた部分の上に紙を置いて、円柱状にした練り消しゴムをころがすと、くっきりした明暗差をだせます。

■紙

フランス製の水彩紙アルシュの極細(ごくぼそ)を使っています。アルシュには表面の滑らかな方から極細・細目・荒目の3種類があり、鉛筆細密画には極細が最適です。厚さは185g/300g/325gの3種類あります。数字の小さい方が薄く、同じ極細でも薄い方が表面が滑らかです。ただし185gは折れやすいので、小さめの作品に使っています。76 x 56 cmの1枚紙と、20枚綴のブロック(18 x 26cm ~46 x 61cm)があります。両者を比べると、ブロックの方が硬いので好きです。325gは107 x 67 cm の1サイズのみ。これより大きなサイズの作品は、ロール紙を切って使います。

おもて面は縦横の紙の目が鉛筆の塗りに影響してしまうため、目がランダムな裏面を使っています。1枚売りの紙はARCHESの文字が正しく読める方が表、パッドは上側が表、ロール紙は内側が表です。

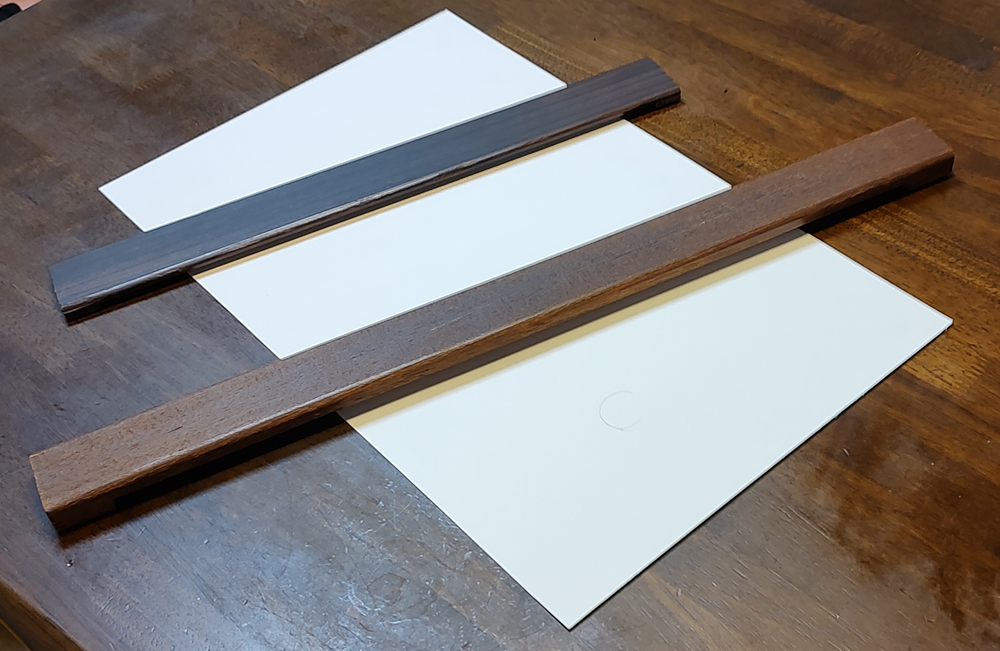

■ 手を置く台

紙の上には手を置けないため、細長い板で作った手を乗せる台を紙の上に置いています。長さの異なるもの(40cm/

60cm/80cm)を作り、紙の大きさによって使い分けています。

■石の質感の描き方

HBを紙から離さずに、線が残らないように塗っていきます。紙の凹凸でザラザラ感を出します。明るい部分は鉛筆を寝かせ、濃くしたい部分鉛筆を立てて重ね塗りします。

次に、明るい部分も濃い部分も、尖った2H~10Hで紙の白地(描き残し)が見えなくなるまで、塗りつぶしていきます。影や割れ目を入れて完成。

■背景黒地の描き方

①主題の廻りを5mmか10mmほどHBで黒く縁どります。

②定規で5mmか10mm間隔に平行線を描き、当たり線とします(主題が円形の場合は同心円)。

③尖らせたHB(電動鉛筆削りを使っています)で、当たり線の間を平行線でつぶしていきます。

④全て塗りつぶしたら、紙の上下を反転させて、逆方向から再び平行線でつぶしていきます。